原标题:安徽骨科康复专家:足跟痛是什么原因导致的?如何治疗?

脚后跟疼是很多人生活中比较常见现象,尤其是在早上起床脚后跟一着地就会有疼痛麻木感,而且像针扎一样的感觉,但是有的人却在步行一段时间后症状有所好转。

部分人群久坐后前几步行走时脚疼,走几步才会缓解,但是对于此症状很多人不是很了解这是什么疾病。

下面就由北京骨科专家为大家详细解答一下:

足跟骨刺

这个大家最了解,觉得脚后跟长了骨刺,扎在肉里能不疼吗?很多人拍片子就可以看到它。

它是跟骨退变导致的骨质增生。它所引起的疼痛是由于跟骨长期负重引起局部充血和无菌性炎症,刺激脚后跟的神经所引起的。

不过有的长跟骨刺的人不一定疼痛。

跟垫痛

常发生在老年人,跟垫是跟骨下方由纤维组织为间隔,以脂肪组织及弹力纤维形成的弹性衬垫;青年时期,跟垫弹力强,可以吸收振荡。

老年时,跟垫弹力下降,跟骨在无衬垫的情况下承担体重,严重时可形成瘢痕及钙质沉积,引起足跟痛。跟垫痛与跖筋膜炎不同,在整个足跟下方都有压痛。

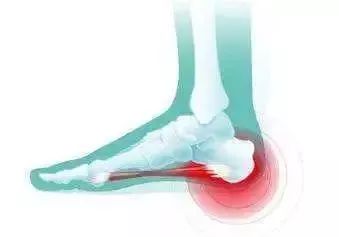

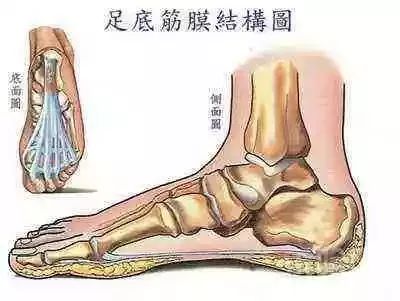

足底筋膜炎

人的脚底有一层纤维结构,来维持足弓、缓冲震荡、增加弹跳。持续的牵拉筋膜就会引起附着点炎症疼痛。

足跟骨后滑囊炎

最易发生在跟腱与皮肤之间的滑囊,由不合适的高跟皮鞋摩擦损伤引起。滑囊壁可变肥厚,囊内充满滑液,局部肿胀,并有压痛。治疗方法宜改善鞋型。

足跟骨骨突炎

常发生于8~12岁的男孩,病变与小腿胫骨结节骨突炎相似,是在发育过程中,未愈合的骨骺受肌腱牵拉引起的症状,疼痛在跟腱附着点下方,可双侧同时发病。

跑步与足尖站立可使症状加重。骨骺愈合后症状自然消失。一般作对症处理,可使患儿减轻活动,也可用跟垫减轻跟腱对跟骨的拉力。

距骨下关节炎

常发生在跟骨骨折后,是一种创伤性关节炎。X射线照片上前跗窦处,负重时疼痛加重。

陈旧性跟骨骨折或少见的跟骨肿瘤或结核也是足跟痛的原因。

足跟以外的疾患引起跟痛症者,有类风湿性脊椎炎,压迫骶神经根的腰椎间盘突出,发生在小腿的胫神经挤压等。

足跟痛麻有什么症状?

跟后滑囊炎症状

(1)跟腱附着部肿胀、走路时因鞋的摩擦疼痛加重。

(2)跟骨后上方有软骨样隆起。

(3)表面皮肤增厚,皮色略红,触之有囊性感,压痛阳性。

跟腱止点撕裂伤症状

(1)跟腱附着处疼痛、肿胀、压痛。

(2)足尖着地无力。

(3)足跖屈抗阻力试验阳性。

类风湿性跟骨炎症状

(1)跟后部及跟底部肿胀、疼痛,不敢承重,跛行。

(2)体温可升高,血沉增块,类风湿因子阳性。

跖腱膜炎症状

(1)站立或走路时,跟下疼痛,疼痛可沿跟骨内侧向前放散。

(2)久卧、久坐后突然起立时引起疼痛加重,稍加活动后,疼痛反而减轻,但走路较多疼痛又加重。

(3)压痛点在跟骨跖面结节处。

跟下滑囊炎及跟骨脂肪垫炎症状

(1)站立或走路时跟骨下面疼痛。

(2)跟骨下方压痛。

(3)按之有囊性感者为跟下滑囊炎,按之为肿胀性硬块感者为跟骨脂肪垫炎。但二者有时较难分清。

出现脚后跟疼后该怎么办?

1.减轻体重和负重,压力是引起疼痛的重要原因。

2.注意休息,这些病基本上都是因为劳累磨损引起的。所以一定要休息。减少对它的伤害。不可做超出自己能力范围的活动。

3.穿厚而柔软的鞋子或鞋垫。让脚后跟接触面积增大,减少对它的刺激。

4.足部锻炼。如垫脚尖,用脚趾夹东西,足弓拉伸,脚底蹬踏动作等。可以通过锻炼脚底韧带、筋膜和肌肉,减少发病率。

5.采取中医拨针诊疗手段,依据传统中医针灸与现代西医针刀相结合,在超声波数字减影精确定位下,直达病灶,剥离松解组织粘连,消肿止痛,缓解神经根压力,扩张血管,增加病灶部位的血液循环,加较快疼痛物质的代谢。同时结合中医温经通络、温阳散寒、行气活血、化瘀止痛,从而阻断疼痛的恶性循环。